“断熱改修”の効果や方法・費用から補助金についてまで解説

冬になると室内にいても寒さを感じる日が増え、暖房器具をつける機会も増えますよね。

しかし、開放型ストーブをつかったり相対湿度対策で加湿したりすると、必然的に窓が結露したり光熱費が上がってしまうのが気になる方もいるでしょう。

これらの問題を解決するのに効果的なのが「断熱改修」です。

既存のお住まいでも、リノベーションで新築に近い断熱性能を持たせることもできます。

そこで、今回は「断熱性能と築年数の関係」や、「断熱改修の方法」、「関連する補助金」などについて詳しく解説します。

今のお住まいをずっと住み続けられる家にしたいという方は、ぜひ参考にしてください。

・開口部、屋根、外壁、内壁、床下、天井裏などに適切な断熱改修を施せば、健康的かつ快適な室内環境が実現します。

・私たち“蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所”は、「手作りの家づくり」をモットーに、設計事務所として培ったデザイン性と高性能を兼ね備えた住まいを提供させて頂いております。

目次

- 築年数が古いほど“断熱性は低い”って本当?

- 関東地方でも家の断熱性が重要な理由

- “断熱改修”がもたらす効果は?

- ”断熱改修”の方法は?工期・価格の相場はどのくらい?

- “断熱改修”に関連する補助金は?

- 住宅の”断熱改修”は実績のある工務店・設計事務所に

- 蓮見工務店の家づくりへの思い

築年数が古い住宅ほど“断熱性は低い”って本当?

徒然草に「夏をもって旨(むね)とすべし(家を作るときには、夏の住みやすさを優先して作るのがよい)」という一節があるほど、日本の古い住宅において”快適性”を保つための軸として考えられてきたのは「暑さ対策」でした。

ですから、江戸から明治・昭和と時代と共に住まいのスタイルは変化しても、寒さへの対策はあまり重要視されておらず、着込んで我慢するのが当たり前と考えられていたのです。

また、戦後復興やその後の高度成長期には“質より量”が重要視され、住宅不足を解決するために安普請の住宅が乱立し、1970年代までに建てられた住宅は断熱性がほとんどありませんでした。

しかし、その後起こったオイルショックをきっかけに、1980年「エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称:省エネ法)」が制定され、その中で初めて“建築物の断熱性”に関する規定が盛り込まれました。

その後も、断熱性能に深く係る「熱損失係数」の基準値は、省エネ法が改正されるたびにより高い数値へと見直されています。

| 省エネルギー基準 | 熱損失係数の基準 【地域区分Ⅵ(東京・埼玉県一部など)】の場合 |

| 旧省エネルギー基準(昭和55・1980年基準) | (基準なし) |

| 新省エネエネルギー基準(平成4・1992年基準) | 8.1 |

| 次世代省エネルギー基準(平成11・1999年基準) | 3.7 |

屋根・天井、換気口、外壁・階間・土間、床、開口部から逃げる総熱量を延床面積で割って求めます。

省エネ基準の求める数値が高まったことで、木造住宅の標準的な断熱材厚さや熱抵抗値も変わっており、新しい住宅ほど確実に“断熱性”は向上しています。(参考:JFEロックファイバー株式会社|高断熱住宅の基礎知識)

住まいの“断熱性”への意識が高まってきた最中の2000年に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」が制定され、さらに“見えない住宅性能”への意識が高まるきっかけになったのです。

ここまできて、ようやく住宅における寒さ対策も重要視され始め、“高気密高断熱住宅”も注目を浴びるようになりました。

「古い住宅=断熱性が低い」とは断定できませんが、ここ40〜50年の間に住宅の断熱性能も人々の意識も大幅に向上したと言えるでしょう。

関東地方でも家の断熱性が重要な理由は?

「室内の寒さ対策」と聞くと、豪雪地の住宅をイメージする方もいらっしゃいますが、関東地方含む都市部でも、決して関係ない話ではありません。

では、なぜ、都市部でも住宅の断熱性は重要なのでしょうか?

最も大きな理由が、「ヒートショックの防止」を含む健康維持対策です。

真冬にそれほど気温が下がらない地域でも、ヒートショックが関わる家庭内死亡事故は報告されています。

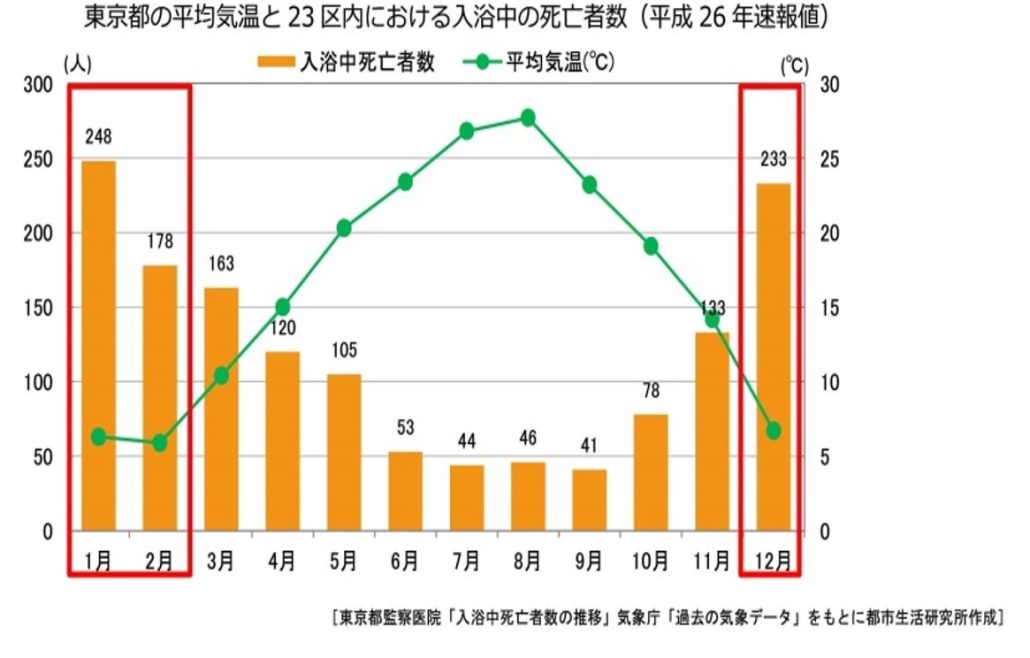

東京23区内でも、気温が下がる時期には入浴中の死亡者が増加しているというデータもあります。

寒い脱衣所から急に浴槽に入るなど、体が気温変化に対応しきれずに発症してしまいます。

家の断熱性を高めて室温を安定させることで、リスクが軽減できるとされています。

ヒートショックは寒い地方でリスクが高いと思われがちですが、実は原因は「温度差」であり、もともと住宅の断熱性を重要視している雪国などでは発症件数が少ないとも言われています。

むしろ、発症リスクを意識していない地方ほど“ヒートショック予備軍”が多いという説もあるほどです。(参考:リンナイ|「入浴」に関する意識調査)

つまり、豪雪地帯・都市部のどちらであっても、家の断熱性を高めることは重要であるということです。

ですから「冬にそれほど寒くならないから“断熱性”は気にしなくて良い」という訳では決してありません。

“断熱改修”がもたらす効果は?

新築住宅では“高気密高断熱”が当たり前になりつつありますが、既存住宅においては建築時期や劣化度合いによってその断熱性能はまちまちです。

そこでおすすめなのが、「断熱改修」。

住宅の各部を断熱仕様にすることで、主に3つの効果が得られます。

室内快適+省エネ

夏の暑さや冬の寒さが室内に伝わりづらくなるため、自ずと少ないエネルギーで室温を快適に保つことが出来るようになります。

また、天井付近と足元の温度差や、部屋ごとの温度差も軽減できます。

そのため、ルームエアコンという最も効率の高い暖房器具が快適に使える様になり、省エネにつながるのです。

光熱費削減というメリットも得られるため、費用をかけて断熱改修をしたとしても、長い目で見れば決して損ではないと言えるでしょう。

健康被害

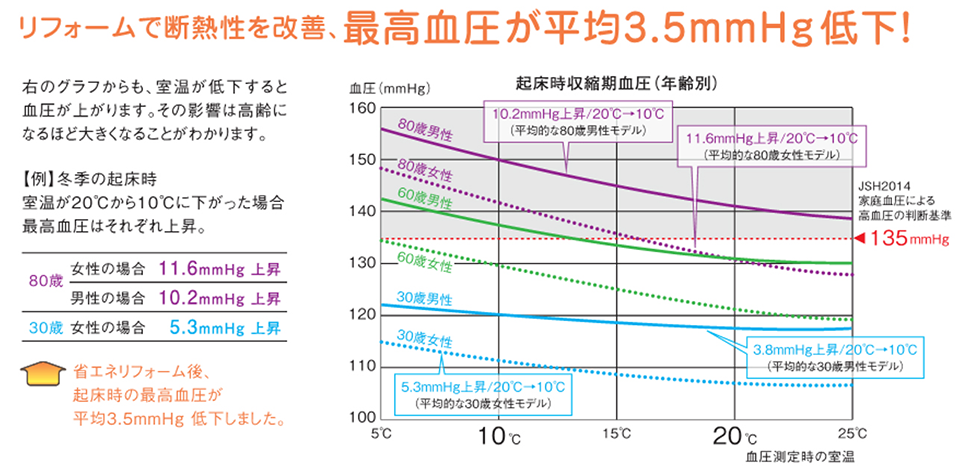

高効率のルームエアコンなど、少ないエネルギーで快適な室温が安定するということは、場所ごとの室温差を小さくするにも有利になります。いわゆる全館連続空調の実現も可能になってくるでしょう。

これは、先ほどもお話ししたヒートショックの発症リスクを抑えますし、夏場の室内で起こる熱中症も防げます。

また、冬起きた時に室温が低いと、血圧上昇を引き起こすという研究結果も出ており、睡眠の質にも影響すると言われています。いくら厚い布団を掛けて暖かくしても、呼吸によって肺の中に冷たい空気が常に入って来る状況では、身体にとって良い環境とは言えないのです。(参考:国土交通省|断熱改修等による居住者の健康への影響調査)

ですから、住宅の断熱性を高めることは、さまざまな健康被害を未然に防ぐことにつながると言っても過言ではないのです。

家の長寿命化

家の断熱性を高めると同時に、それに見合う防湿・透湿施工も必要になりますので、結果として内部結露を防ぐことにもなります。

それによって、構造躯体や内装材の劣化、住まい手の健康リスクも抑制するため、“サスティナブル(持続可能)な“住宅を実現できます。

実際に、国が推奨している「長期優良住宅化リフォーム」においても“省エネルギー性”は必須項目とされており、補助金や税控除を受けるためには、「断熱等性能等級4または断熱等性能等級3かつ一次エネルギー消費量等級4」であることが必須です。(参考:国土交通省|長期優良住宅の認定制度(増築・改築編))

“断熱改修”の方法は?工期・価格の相場はどのくらい?

では、「断熱改修」をする場合、具体的にどのような工事を行うのでしょうか。

また、工期・費用はどのくらい必要なのでしょうか。

ここでは部位ごとに工事内容・工期目安・費用目安を紹介します。

開口部(窓・ドア)

断熱ガラス(複層ガラス)への交換

工期:1日(ただし、発注から施工まで納期がかかります)

費用:材料・工事費合わせて6〜10万円程度(掃き出し窓1ヶ所のみの場合)

窓ガラスは家の中でも特に熱損失が多い部位であるため、間に空気層のある複層ガラスや、特殊な金属膜を張ったLow-Eガラスなどに取り替えると断熱性が向上します。ただし、サッシ枠が古いとガラスが取り替えられなかったり、ガラスを変えても枠は結露してしまったりすることがあります。

インナーサッシ(内窓)の取り付け

工期:1日(ただし、発注から施工まで納期がかかります)

費用:材料・工事費合わせて8〜15万円程度(掃き出し窓1ヶ所のみの場合)

インナーサッシ(内窓)は、既存窓の内側にもう一ヶ所窓を設けるイメージです。既存窓とインナーサッシの間に空間ができ、断熱性が高まります。ただし、既存窓枠の幅によってスムーズに設置できない場合もあります。また、窓を開け閉めする作業が2倍になりますので、使い勝手をイメージしてから設置しましょう。

断熱サッシ+断熱ガラスへの交換

工期:3〜10日(ただし、発注から施工まで納期がかかり、周辺の補修工事範囲によってさらに長引く可能性もあります)

費用:材料・工事費合わせて20〜30万円程度(掃き出し窓1ヶ所のみの場合、周辺の補修工事別途)

サッシ自体が古く断熱性がなければ、いくら断熱ガラスに変えても根本的な解決にはなりません。ですから、築年数が古い家の場合は、サッシごと断熱仕様のものに取り替える方が効果が高かったりします。ただし、周囲の壁を解体しなくてはいけないため、内外装補修などの付帯工事が発生し、防水処理などにも注意が必要です。

断熱玄関ドアへの交換(枠ごと)

工期:3〜5日(ただし、発注から施工まで納期がかかり、周辺の補修工事範囲によってさらに長引く可能性もあります)

費用:材料・工事費合わせて40〜60万円程度(周辺の補修工事別途)

窓同様に、玄関ドアも熱損失が大きい場所です。ですから、古い玄関ドアの場合は、断熱玄関ドアに変えましょう。ただし、周囲の壁や玄関土間などを解体しなくてはいけないため、補修付帯工事が発生します。

断熱玄関ドアへの交換(カバー工法)

工期:1日(ただし、発注から施工まで納期がかかります)

費用:材料・工事費合わせて30〜50万円程度

玄関ドアを枠ごと取り替えるとなると、周囲を解体しなくてはならず工期も費用もかかります。そこで生み出されたのがカバー工法です。こちらは、既存のドア枠の上から新規ドアをかぶせて、そこに新たにドアをはめこみます。そのため、基本的には1日で工事が完了し、補修工事も必要ありません。ただし、若干間口が狭くなったり、床の段差が大きくなる点などには注意しましょう。

なぜなら、窓一ヶ所のみの断熱性を高めても、その他の窓から熱は出入りしてしまい、それほど効果が得られないためです。

屋根

遮熱塗装

工期:2〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて4,500〜6,000円/㎡(足場掛け払い・養生費用含む)

遮熱塗装とは、屋根表面の温度を下げ、室内に伝わる熱を軽減する工事で、特別な塗料を用います。ただし、効果はあくまでも暑さ軽減であり、寒さ対策にはなりません。また、既存屋根材によっては塗装できない場合もあります。

屋根の葺き替え

工期:2〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて15,000〜20,000円/㎡(足場掛け払い・養生費用含む、アスベスト処分費別途、既存屋根材によって変動)

既存屋根材を撤去して下地補修をし、断熱材付き屋根材を葺き替える方法もあります。ただし、屋根材に付けられている断熱材は、あくまでも表面結露対策であり、室内環境への効果は限定的です。しかし、既存の屋根が全く断熱性がない場合で、屋根材とは別に断熱施工をした場合は断熱効果を得られます。ただし、結露対策や小屋裏空間の断熱気密化、屋根材裏の通気層の確保がセットとなります。

小屋裏(屋根裏)・床下

断熱材充填

工期:1〜3日程度(面積や環境によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて2,500〜6,000円/㎡(付帯工事別途)

小屋裏や床下に繊維系断熱材を敷き込んだり、発泡ウレタン断熱材を吹き付けたりすることで、地面や屋根から伝わる熱を遮断したり、室内の熱が逃げことを防ぎます。ただし、既存で点検口などがなければ木工事や内装補修工事が必要となってしまいますので、その点は理解しておきましょう。また、床下と壁および壁と小屋裏の境界部分に気流止め施工が為されていないと、空気の対流が起きて断熱材が効力を発揮できないという状況になる恐れもあります。

外壁〈外部〉

遮熱塗装

工期:2〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて3,500〜5,500円/㎡(付帯工事別途)

屋内に伝わる熱を反射する機能を持つ塗料を用いる工事です。外壁材の温度上昇を抑え、室内への輻射熱の影響を緩和します。寒さへの効果はありませんが、比較的低コストでできる改修工事です。

断熱塗装

工期:2〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて6,500〜8,500円/㎡(付帯工事別途)

遮熱塗装とは異なり、寒さ対策としても一定程度の効果が期待できる方法です。ただし、塗料の種類は限られており、下地の材料や状態によっては施工できない場合もあります。また、通気工法の場合は、基本的には効果は期待できません。

断熱サイディングへの張り替え

気流止め工事

工期:3〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて7,000〜10,000円/㎡(足場掛け払い・養生費用含む、アスベスト処分費別途)

既存がサイディングの場合、それを断熱性の高いものに取り替える方法があります。ただし、断熱塗装の場合と同様に、構造体とサイディングの間に通気層がある場合は不可になります。効果を得るために通気層を塞ぐような施工をすると、確実に内部結露のリスクが高まりますので、必ず結露計算をして安全を確かめる必要があります。

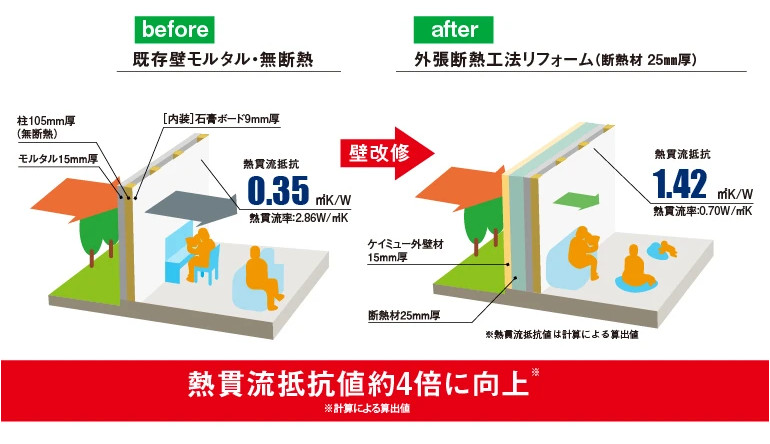

外張り断熱付加工法

工期:3〜4週間程度(面積や下地の状況によって変動する可能性があります)

費用:材料・工事費合わせて10,000〜20,000円/㎡(足場掛け払い・養生費用含む)

既存がモルタル仕上げの場合でも、上から断熱材を上貼りすることができます。ただし、窓周りなどの補修が必要になったり、壁が外にふけてくるのでスペースの問題や外張り材を支える長ビスの強度の問題などもチェックする必要があります。ですので建物の形状や敷地条件によっては施工が難しい場合もある点は注意してください。

外壁〈内部〉

断熱壁材への張り替え

工期:面積によって大きく異なります

費用:材料・工事費合わせて3,000〜5,000円/㎡(内装補修工事別途、小面積の場合はさらに価格が高くなる可能性があります)

室内の壁材を断熱材付きプラスターボード(石膏ボード)に張り替えます。ただし、通常のものより厚くなるため、納まりによっては施工ができない可能性もあります。また、壁の一部だけを施工しても効果があまり大きくないため、部屋全体で改修を検討しましょう。

壁内の断熱材入れ替え

工期:面積によって大きく異なります

費用:材料・工事費合わせて3,000〜30,000円/㎡(内装補修工事別途、小面積の場合はさらに価格が高くなる可能性があります)

壁内の断熱材が湿気によって劣化していたり、水分を含んでずれ落ちている場合は、新しいものに取り替える必要があります。ただし、壁の一部を解体しなくてはいけないため、内装仕上げ工事が別途必要です。この場合も、壁と床・天井との境界部への気流止めの設置および防湿シートの施工が必須となります。

“断熱改修”に関連する補助金は?

既存住宅を断熱改修することは、省エネ対策に直結します。

そのため、国や自治体は既存住宅の断熱性向上を推し進めるために、さまざまな補助事業を行なっています。

ですから、お住まいの断熱改修を検討する際は、是非今から紹介します補助金をうまく活用しましょう。

ただし、どれも予算額に限りがあるため、申請可能期間の途中で受付を終了してしまうことが予想されます。

利用したい方は、早めに施工会社や担当事務局へ問い合わせましょう。

- 既存住宅における断熱リフォーム支援事業

- こどもエコすまい支援事業(リフォーム)

- 令和4年度長期優良住宅化リフォーム推進事業

- 住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業

- その他自治体による補助事業

(例:埼玉県|【令和4年度】住宅における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助制度)

住宅の“断熱改修”は実績のある工務店・設計事務所に

「住まいの断熱性が心配」という方は、丁寧に現状調査を行い、専門的な知識を踏まえたプランを提案してくれる設計者や施工会社に相談しましょう。

「蓮見工務店」は、設計事務所としての経験や知識を踏まえ、お客様に心から安心していただける住まいづくりを徹底しております。

また、常に最新技術にも目を向け、その時に出来うる限りの提案をさせていただきます。

私たちが“年間限定6棟宣言”をしているのは、お客様ひとりひとりと真正面に向き合っていたいから。

埼玉県で性能とデザイン性、快適さの全てを持ち合わせた家を建てたい・今の住まいをリノベーションしたいという方は、ぜひ「蓮見工務店」までお問合せください。

蓮見工務店の家づくりへの想い

私たち蓮見工務店は、「工務店」+「設計事務所」ならではの手作りの家づくりときめ細かいアフターメンテナンス、そして設計事務所として培ってきたデザイン性、高性能な家を提供させていただきます。

「熱を集め、移し、蓄える」

「風を通し、涼を採り、熱を排出する」

「直接的な日射を避ける」

「断熱・気密性を高める」

などのパッシブデザインも積極的に取り入れ、今まで多くの雑誌にも掲載していただきました。

快適で心地よい暮らしは、設計、性能、見た目のデザインなど、全てのバランスで実現できます。

そして、経験豊富な職人の手によってカタチになるのです。私たち蓮見工務店は、それらすべてにこだわり、お客様の一棟に全力をそそいでまいります。

注文住宅やリフォーム、リノベーション、店舗などの建築をご検討中の方には、これまでに携わったお宅をご見学していただけます。

「木造住宅の視覚的な心地よさ、木にしか出せない香り、温かみのある手触り」や「木の心地よさと併せて太陽の光などを取り入れた、パッシブデザインの良さ」を感じて頂けます。

ご希望などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。