人気の“無垢フローリング”に要注意|デメリット・注意点やその他床材との違いを解説

ナチュラルな風合いが魅力的な無垢フローリングですが、ご自宅の内装へ採用してから後悔してしまう方もいます。

その原因は、事前にデメリットや注意点を知らなかったことにあるケースが大半です。

そこで、今回は「無垢フローリング」について、事前に知っておいていただきたいデメリットや注意点とその対策を、建築士が解説します。

無垢フローリング以外の床材との違いも紹介しますので、これからマイホームの新築やリノベーションを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

● 無垢フローリング材を採用する際は、事前にデメリット・注意点とその対策方法を知っておくことが重要です。

● 私たち「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、“手作りの家”をモットーに、お客様のご要望を叶えた住宅を数多く手がけてきた実績があります。

目次

無垢フローリングとは

「無垢フローリング」とは、木を伐採して羽目板(板を接ぎ合わせて平坦かつ広範囲に施工する部材)の形状へ裁断した床材を指します。

そのため、表面はまさに天然木そのものです。

無垢フローリング材は含水率がとても重要で、高すぎても低すぎても施工後に乾燥・湿潤して変形するリスクがあるため、一般的なものは「含水率8〜10%」程度まで乾燥させて出荷します。

それが保管している間に空気中の湿気によって「含水率10〜15%」に安定し、施工するのに理想的な状態となるのです。

最近は、床暖房へ対応できる無垢フローリング材が増えている点も注目ポイントです。

これまでの無垢フローリング材は、熱によって急激に乾燥し、反りや収縮などの変形が起こってしまうリスクがあることから、床暖房の上には施工しないのがセオリーでした。

しかし、最近は無垢フローリング材を含水率0〜5%と極度に乾燥させ、納品時に4〜8%になるように調節し、熱による変形を最小限に抑えた商品も売り出されています。

このように、加工技術や乾燥技術の発展により、無垢フローリング材の品質安定性はどんどんと高まっているのです。

〈おすすめコラム〉

無垢材インテリアで持続可能な住まいに。メリットや方法・補助金について解説

無垢フローリング材のメリットと魅力

建築雑誌や様々な住宅施工事例を見ると、無垢フローリングを採用しているケースを多く見かけるでしょう。

最近はナチュラル志向な方だけではなく、デザインや質感にこだわりたい方や、自然環境に優しい家にしたい方からも、無垢フローリングは注目されています。

では、ここで改めて無垢フローリングのメリットを紹介します。

「ナチュラルな見た目と質感」

無垢フローリングは、天然木そのものであることから、自然な色合いと唯一無二の木目がナチュラルな雰囲気を作り上げます。

「断熱性が高い」

杉やパインなどの針葉樹系無垢材は、比重が軽く空気を多く含むため、他の建築資材と比べて熱伝導率(熱の伝わりやすさ)が低く、素足で歩いてもひんやりとした冷気を感じにくいでしょう。

※オークやタモなどの比較的重い広葉樹系のフローリングは複合フローリングと断熱面でそれほど差はありません。

「調湿性が高い」

無垢フローリング材は、湿度が高い環境では湿気を吸収し、逆に乾燥している環境では、抱え込んでいる水分を空気中へ放出する性能があります。

そのため、室内の広範囲へ無垢フローリング材や板張り天井などを採用すると、湿度の変動を抑えられます。(参考:林野庁|木材は人にやさしい)

「殺菌・防虫効果がある」

スギやヒノキに多く含まれるフィトンチッドなどの“木の香り成分”には、殺菌・抗菌効果や防虫・防ダニ効果があるとされています。

さらに、木の香りに包まれた環境では血圧が安定するという実験結果も出ていることから、リラックス効果も期待できます。(参考:林野庁|木材は人にやさしい)

「適度な硬さ」

無垢材は樹種によって硬さは異なりますが、主にフローリングへ加工される「杉・パイン」などは、比較的柔らかい樹種とされています。

なぜなら、無垢材はパイプ状の細かい細胞から形成されており、それがクッションの役目を果たすからです。

無垢材の衝撃吸収性は、大理石と比べて2〜3倍程度と言われています。(参考:林野庁|木材は人にやさしい)

そのため、無垢フローリング材を採用すると、踏み心地が柔らかいだけではなく、転倒によるけが防止も期待できます。

「音や光を吸収する」

無垢材は、金属やコンクリートよりも紫外線や太陽の光を多く吸収するため、目への刺激を抑えられます。

また、音の反射も抑えることから、足音などが響きにくく、話し声の反響が気になる吹き抜け空間や大きな部屋へ採用されるケースも珍しくありません。(参考:林野庁|木材は人にやさしい)

「化学物質の含有量が少ない」

無垢フローリング材には、接着剤などの化学物質が使われていません。

そのため、フェノール樹脂接着剤や、メラミン樹脂接着剤などに含まれるシックハウス症候群の原因物質が少ないため、小さいお子さんやアレルギー体質の方が過ごすスペースに多く採用されています。

「キズを補修しやすい」

表面を加工していない無垢フローリング、特に柔らかい樹種から作られたものは、どうしても表面にキズが付いてしまいます。

ただし、表面から裏面まで同じ素材であるため、浅いキズであれば研磨によって目立たなく補修できます。

「製造過程での消費エネルギーが少ない」

無垢フローリング材は、他の工業製品と比べて加工工程が少ないため、製造過程で消費されるエネルギー量を少なく抑えられます。

そのため、環境に優しい建築材料として注目されているのです。(参考:林野庁|木は環境に優しい)

近年は、政府主導でさらに環境負荷の少ない国産材利用を推進する動きが進んでいるため、国産の無垢フローリング材も人気です。

このように、無垢フローリング材には、デザイン面・性能面・健康面・環境面においてメリットがあります。

無垢フローリング材のデメリット・注意点

無垢フローリングには様々なメリットがある反面、採用する前に知っておいた方が良いデメリットや注意点もあります。

マイホームづくりを後悔しないためにも、ぜひ下のポイントを押さえておきましょう。

価格が高い床材がある

無垢フローリング材と言っても、樹種によって市場へ出回る数量は異なります。

そのため、希少性の高い樹種から作られた無垢フローリング材は、価格が割高です。

比較的リーズナブルな樹種は、スギやパイン、バーチ、オークなどです。

ご予算に合う無垢フローリング材を提案してくれる建築会社を選ぶことも重要なポイントです。

納期がかかる床材もある

希少な輸入木材を原料とした無垢フローリング材は、流通量が安定せず、世界情勢の影響を受けやすい点は否めません。

2021年に起こったウッドショック時には、輸入材の納期遅延や価格高騰がかなり問題視されました。

そのため、樹種によっては今後もこのような問題と直面するリスクがあり、場合によっては納期がかかって工期が長引く可能性もあります。

オーク材やバーチ材は輸入材であるものの多数のメーカーが取り扱っていますし、国産杉材を用いた床材は、輸入材と比べると、世界情勢の影響を受けにくいとされています。

色の選択肢が限定される

無垢フローリング材は樹種によって木目の入り方や色味が異なるものの、他の工業製品と比べれば色柄が限定されます。

また、希少性の高い効果な樹種を除いたり、床暖房対応に限定すると、より一層選択肢は狭まります。

フローリングをシンプルな無垢フローリング材にして、間取りや壁の色などでオリジナリティをプラスするデザイン手法もあります。

木目や色合いはランダム

無垢フローリング材は、工業製品ではなく天然素材です。

そのため、当然ながら同じ木目はこの世に2つと存在しません。

また、同じ樹種であっても、産地や育った環境によって色味が変わります。

そのため、ランダムな仕上がりがお好みでない方には、色ムラが少なく木目も均一な複合フローリングがおすすめです。

キズ・シミがつきやすい

最近は、耐キズ・耐汚コーティングが施されたフローリング材も多いですが、無垢材の場合はコーティングによって変形したり風合いが落ちたりするため、基本的には表面加工されていません。

そのため、どうしても日頃普通に暮らしていても、キズや汚れは付いてしまいます。

ただし、硬い樹種ほど踏み心地も固くなるため、無垢フローリング材を選ぶ際は必ず現物のカットサンプルを取り寄せて風合いや触り心地をチェックしましょう。

ちなみに、硬い樹種・柔らかい樹種どちらも研磨による浅いキズの補修は可能です。

経年変色する

無垢フローリング材は、樹種によって紫外線に当たると濃色化するものと淡色化するものがあります。

どちらにしても、年月が経つと新築時と色合いが異なるので注意しましょう。

同じ場所に長年家具を置いたままにすると部分的に色が変わって、模様替えの際に気になるケースは珍しくありません。

置き家具による部分的な変色を防ぐために、壁や床に固定する造作家具を取り入れるのもおすすめです。

変形リスクがある

無垢材は湿度や温度の変化によって伸縮するため、どうしても変形リスクは避けられません。

施工してから季節が変わると、部分的に継ぎ目が空いて目立ったり、逆に継ぎ目が狭まり板材同士が擦れて床鳴りする事例もあります。

重要なのは、変形を見越した施工をできる建築会社を選ぶことです。

無垢フローリング材を採用する際は、施工実績が豊富な建築会社へ相談しましょう。

木割れの可能性がある

無垢フローリング材は、極度な乾燥状態にさらされると木割れを起こす可能性があります。

木割れとは、木の含水率が変動して伸縮を繰り返し、そのうちヒビが入ってしまう現象です。

木割れをそのままにしておくと、ヒビが延びてささくれ立ってしまいます。

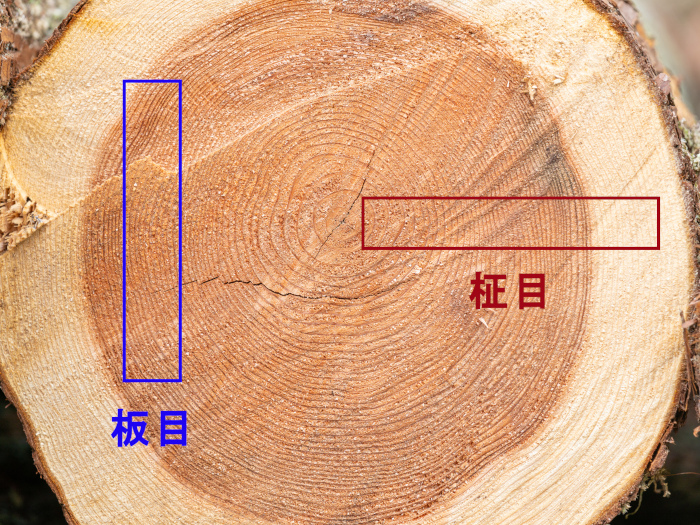

ヒビが入るリスクを極力抑えたい場合は、柾目(まさめ)のフローリング材を選びましょう。

※板目:丸太を年輪に対して垂直にカットした部材で、筍を縦半分に切ったような木目が現れる

※柾目:丸太の中心から樹皮に向かって縦方向にカットした部材で、直線の連なる木目が現れる

水に弱い

無垢フローリング材は表面をコーティングしておらず、水を吸収しやすいため、水拭きすると部分的に変色したり、膨張後に収縮して変形したりする可能性があります。

ちなみに、フローリングよりも厚さのある無垢のテーブル天板やカウンター材は、耐水性を高めるために、表面へウレタン塗装やUV塗装を施しています。

どうしてもしつこい汚れがついた場合は、固く絞った雑巾で拭いてから、速やかに乾拭きして水分が留まらないに気をつけましょう。

汚れが目立たないように、オイルで着色塗装するのもおすすめです。

複合フローリングという選択肢も|種類と特徴

「木目を生かしたナチュラルな雰囲気の床材にしたいが、無垢フローリング材はお手入れが心配」という方は、複合フローリング材も選択肢に入れてみましょう。

複合フローリング材とは、基材となる集成材や合板の上に、表面材と呼ばれる薄い材料を貼り合わせた床材です。

表面材の違いによって、「挽板フローリング・突板フローリング・シート材フローリング」に分類されます。

それぞれ、特徴や適した場所、お手入れ方法が異なるので、注意しましょう。

挽板フローリング

無垢材を厚さ2〜4mmにスライスした「挽板」を表面材にしたフローリングで、見た目や質感は無垢フローリング材とほとんど変わりません。

基材と表面材を貼り合わせるのに接着剤を使っていますが、価格は無垢材フローリングよりもリーズナブルです。

また、基材(合板や集成材)で変形力を吸収できるため、無垢材フローリング材ほど伸縮せず、表面に特殊加工(耐キズ・耐汚・抗菌など)を施した商品もあります。

突板フローリング

無垢材を厚さ0.2~0.3mm程度にスライスした挽板と呼ばれる材料を表面材にしたフローリングです。

表面の無垢材部分が薄いため、無垢フローリング材や挽板フローリングよりもさらに変形リスクが低く、施工安定性が高くて細かい加工をしやすい点がメリットです。

表面が無垢材でありながらも、価格が安い点も魅力と言えるでしょう。

ただし、無垢材部分は極薄なので、触り心地は固く、浅いキズでも基材が見えて目立ってしまう可能性があります。

キズが付くのを避けたい方は、挽板フローリング同様に表面が特殊加工されているものを選びましょう。

シート材フローリング

こちらは、表面材に無垢材は一切使われておらず、オレフィン系樹脂化粧シートへ木目などの色柄をプリントしたものを基材へ接着した床材です。

木目であっても表面材は印刷物であるため、質感は木と異なります。

ただし、木目調だけではなく、石目調や単色カラーなどバリエーションが豊富で、表面に抗菌・抗ウイルス・防汚・防キズコーティングを施した機能性床材の多い点がメリットです。

また、耐水性が高いため、水回りの床材にも安心して採用いただけます。

無垢フローリングに関する“よくある質問”

最後に、無垢フローリング材を採用するかどうか迷っている方からよくいただく質問を紹介します。

Q.「無垢フローリング材の耐用年数は?」

無垢フローリングの耐用年数は50~60年と言われており、対して複合フローリングは20~25年程度で表面材が剥離する可能性があります。

そのため、多少初期コストが高くても、長い目で見ると決して損にはなりません。

無垢フローリング材は、同じ床材と長年付き合い、経年変色や多少のキズを味わいと捉えられる方におすすめです。

Q.「無垢フローリングのお手入れ方法は?」

基本的には掃き掃除や掃除機掛けに止めましょう。

しつこい汚れは固く絞った雑巾で水拭きをして、すぐに水気を拭き取ります。

それでも落ちない汚れには、薄めた中性洗剤を使うこともできますが、材料によってシミになるものもあるため、まずは目立たない場所で試してから掃除することをおすすめします。

洗剤を使いたくない方でメラミンスポンジを使う方もいますが、表面に細かいキズが付いてしまうため、あまりおすすめしません。

無垢フローリング材の乾燥を防いで長持ちさせたい場合は、定期的なオイル塗装や蜜蝋ワックス掛けをしてください。

※オイル塗装・蜜蝋ワックスがけする場合は、事前にメーカーへ推奨オイルや塗装周期を確認しましょう。

Q.「無垢フローリング材にやってはいけないことはある?」

無垢材へやってはいけないことは、「樹脂系ワックス掛け」です。

表面を保護するためにワックス掛けしたくなりますが、一般的な樹脂系ワックスを無垢フローリング材へ塗ると、表面が毛羽立ってささくれてしまったり、シミ・変色を引き起こす可能性があります。

また、無垢材の魅力である調湿性も失われてしまいます。

そして、お掃除のために酸性の洗剤を使うのもNGです。

部分的に変色してしまうので注意してください。

たわしやデッキブラシでゴシゴシ掃除すると、洗浄のキズが無数に付いてそこに汚れが溜まりやすくなるため、こちらもおすすめしません。

Q.「無垢フローリング材はカビが生えるって本当?」

無垢フローリングについて調べると「カビが生えた」という口コミを見かけるかもしれません。

確かに、無垢フローリング材はいくつかの条件が揃うと、カビが生えます。

- 温度が20〜30℃

- 湿度が60%以上

- カビ菌の栄養物である有機物(ホコリ、食べかす、皮脂など)がある

逆に言えば、この3つの条件のうち、どれか一つでもかけていればカビが生えにくいということです。

家具やラグ、何日も敷いたままの布団、脱衣所やキッチンのマットの下などは、3つの条件が揃いやすいので、こまめに掃除したり定期的に換気したりするなど気をつけましょう。

水はねしやすく土汚れが付きやすい観葉植物の周りも要注意です。

万が一、カビが生えているのを見つけたら、早めにエタノール消毒液をかけて拭き取りましょう。

その際は、シミにならないか目立たないところで試してから掃除するのがおすすめです。

ずっと快適に暮らせる住まいの新築・リノベーションは実績のある工務店・設計事務所に

後悔のない住まいづくりを実現させるためには、4つの要素を備える建設会社へ相談することがポイントです。

- 長寿命で高耐久な構造計画

- 機能的で無駄のない動線を踏まえた間取り計画

- 温もりや居心地の良さを感じられる内装デザイン

- 住む人の健康を維持するための材料・設備選び

その全てを兼ね備えた住宅づくりは、設計事務所の設計力だけでも工務店の施工力だけでも叶いません。

「長く安心して住み続けられる住宅にしたい」という方は、丁寧に要望に耳を傾け、専門的な知識を踏まえたプランを提案してくれる設計者や施工会社に相談しましょう。

私たち蓮見工務店は、設計事務所としての経験や知識を踏まえ、お客様に心から安心していただける住まいづくりを徹底しております。

また、常に最新技術にも目を向け、その時に出来うる限りのご提案させていただきます。

私たちが“年間限定6棟宣言”をしているのは、お客様ひとりひとりと真正面に向き合っていきたいから。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で建てたい方・リフォームしたい方は、ぜひ「蓮見工務店」までお問合せください。

蓮見工務店の家づくりへの想い

「木製デッキ越しに庭をのぞむ平屋の家」

私たち蓮見工務店は、「工務店」+「設計事務所」ならではの手作りの家づくりときめ細かいアフターメンテナンス、そして設計事務所として培ってきたデザイン性、高性能な家を提供させていただきます。

「熱を集め、移し、蓄える」

「風を通し、涼を採り、熱を排出する」

「直接的な日射を避ける」

「断熱・気密性を高める」

などのパッシブデザインも積極的に取り入れ、今まで多くの雑誌にも掲載していただきました。

快適で心地よい暮らしは、設計、性能、見た目のデザインなど、全てのバランスで実現できます。

そして、経験豊富な職人の手によってカタチになるのです。

私たち蓮見工務店は、それらすべてにこだわり、お客様の一棟に全力を注いでまいります。

注文住宅やリフォーム、リノベーション、店舗などの建築をご検討中の方は、これまでに携わったお宅をご見学ください。

「木造住宅の視覚的な心地よさ、木にしか出せない香り、温かみのある手触り」や「木の心地よさと併せて太陽の光などを取り入れた、パッシブデザインの良さ」を感じて頂けるはずです。

ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。