【最新保存版】新築住宅の「いらない&よかった」オプション設備と間取り

これからマイホームを建てる方のために、「いらない&よかった」住宅設備やオプションを一挙に紹介します。

それぞれについて「いる場合」と「いらない場合」の例や、オプション設備にかかる費用目安も紹介しますので、これから家を建てる方はぜひ最後までご覧ください。

● 家づくりを後悔しないためには、トレンドに流されずじっくり設備やオプションを選ぶことが重要です。

●「蓮見工務店 + 蓮見建築設計事務所」は、“手作りの家”をモットーに埼玉県で高性能な住宅を数多く手がけています。

目次

いらない住宅設備・オプション

新築住宅のプランを考える上で、どの設備やオプションを追加するかは建築費用に大きく影響します。

SNSやブログを見ると、「こんな設備はいらなかった」と後悔している方は珍しくありません。

ではまず、多くの方が「いらない・いらなかった」と感じる住宅設備やオプションを見てみましょう。

天窓(トップライト)

天窓(トップライト)とは、屋根面に取り付ける窓で部屋の中央まで採光できるため一昔前までは注文住宅へ多く採用されてきました。

しかし、地面に対して垂直な通常の窓と比べると雨漏りのリスクが高く、遮熱ガラスを入れないと室内が暑くなるため、最近はあまり採用されません。

室内の奥まで光を取り入れたい場合は、天窓ではなく高窓(ハイサイドライト)がおすすめです。

通常の窓よりも高い位置に取り付けるため、長時間採光できます。

ただし、雨漏り対策が必須で、定期的にメンテナンスできる位置へ取り付ける必要があります。

窓シャッター・面格子

窓シャッターや面格子は、1階の窓へ防犯対策としてよく設置されます。

しかし、窓シャッターは閉めていないと防犯効果を得られませんし、面格子は窓からの視界が悪くなり、タイプによっては外から簡単に壊したり外せたりできます。

窓の防犯対策としては、窓からの侵入を物理的にブロックできる防犯合わせ複層ガラスがおすすめです。

バールなどでガラスを破ろうとしても、貫通するまで時間がかかるため、不審者の侵入を高い確率で防止できます。

窓シャッターは、夜間など寒い時間帯に窓辺が寒くなる冷輻射対策にも効果的です。

▶︎おすすめコラム:

【家の防犯対策20のポイント】土地選び・開口部・間取り・外構・設備の考え方

キッチンの吊り戸棚

一昔前までは当たり前のように設置されていたキッチンの吊り戸棚ですが、物を出し入れしづらく流行のオープンキッチンや対面キッチンでは圧迫感が出るため、採用事例が減っています。

コストがかかるもののあまりうまく活用できず、費用対効果が低いと感じる方も多いようです。

最近は吊り戸棚をつける代わりに扉のないオープン棚をつけるキッチンも人気です。

▶︎おすすめコラム:

“オープンキッチン”の後悔理由11選とその解決方法|キッチン種類やメリット・デメリットも

食洗機

食洗機は家事や子育ての手間を軽減する便利なアイテムで、若い方を中心にオプションで追加する設備の代表格です。

しかし、食洗機の容量が少ないと家族全員の食器を一度で洗えなかったり、食洗機がキッチンカウンター下の収納スペースを取ってキッチン用品をしまいきれなくなったりするという話も聞きます。

そのため、食洗機は“あると便利”な設備ではあるものの、必ず入れるといいとは限りません。

例えば2人暮らしのご家庭では、食洗機を使うほど汚れた食器が出ず、ほとんど使わず物入れになっているケースは珍しくありません。

また、食洗機によって犠牲になる収納スペースがなくても道具などをしまいきれるか事前にシミュレーションすることも重要です

浴室の窓

「浴室を開放的な居心地の良い場所にしたい」「しっかりと換気できるようにしたい」などの理由で浴室に窓をつけるケースも多いですが、実は住み始めてから“いらなかった”と後悔する方が多いのも事実です。

なぜなら、窓のレールやガラス周りのパッキンは掃除が面倒で結露によるカビが発生しやすいからです。

また、いくら高断熱窓であっても壁よりは断熱性が劣るため、冬には浴室の温度が下がりやすい点は否めません。

換気設備を整えれば、窓がなくても十分換気できます。

ただし、コンパクトな浴室でどうしても圧迫感や閉塞感が気になるという方は、オプションで浴室窓を追加しましょう。

浴室のオプションアイテム

浴室窓と併せて、システムバス(ユニットバス)の追加アイテムも「いらなかった」と後悔しがちなオプションです。

・棚

壁の掃除が面倒になりがちで、多くの場合は必要最低限のカウンターなどで十分な場合もあります。

・ミラー(鏡)

ひげ剃りなどで必要な場合もありますが、ミラーはどんなにこまめに掃除しても水はねや石けんはねなどですぐにウロコ状の汚れがつきます。

一度ミラーの受け金具を壁につけると、後からミラーを撤去しても跡が残るため、取り替えの際には原則として同じサイズ・形状のミラーを探す必要があるので注意しましょう。

・テレビ

最近浴室テレビのオプションを追加する人が増えていますが、家族が多いと全員が入浴し終わるまで時間がかかります。

また、壁の掃除をしにくく、テレビ周りのパッキンにカビが発生しやすい点にも注意しましょう。

浴室テレビをつけた方の中には「置き型の防水テレビやスマートフォンで十分だった」と感じる方も多いようです。

・シャワースライドバー

シャワーを自由な高さで固定できるシャワースライドバーも人気のアイテムです。

しかし、見た目が縦型の手すりに似ていることから、体重をかけて壊れてしまうケースは珍しくありません。

また、シャワースライドバーをつけたものの、ほどんと固定高さを変えないという方も多いため、採用する際は慎重に検討しましょう。

・浴室暖房乾燥機

浴室暖房乾燥機は暖房器具としてつける意味ではおすすめの設備機器ですが、最近の高断熱住宅ではドアを開けておくとそれほど浴室内は冷えません。

そして、洗濯物を干す目的の場合も完全に乾くまでかなり時間がかかるため、あまりおすすめしません。

浴室をシンプルにすると、お掃除の手間を軽減できます。

勝手口ドア

勝手口ドアは、買い物帰りに荷物をキッチンへダイレクトに運び入れられたり、ゴミを持って家の中を通り玄関から外に出る必要がなくなるため、採用する事例は少なくありません。

ただし、勝手口は玄関よりも防犯意識が低くなりがちなので注意が必要です。

また、最近は洗濯物を室内干しする家庭が増えていることから、必ずしも勝手口がないと不便とも言い切れません。

ただし、勝手口を作ると追加コストがかかるため、費用を抑えたい方には玄関からキッチンや洗面室などに最短距離でアクセスできるプランがおすすめです。

床暖房パネル

足元を温める床暖房パネルをリビングやキッチンなどにオプションで追加するケースも多いですが、採用する際はその特性を知らないと後悔してしまうかもしれません。

床暖房のみで部屋全体を温めるには床面積に対して60〜70%程度のパネルが必要で、さらに室温が上がるまで時間がかかるので注意しましょう。

「吹き抜けがあるとエアコンが効きにくいので床暖房が必要」という情報は間違っていませんが、近年の高断熱住宅では床下にも断熱材が入っている場合が多く、そこまで足元は冷えません。

床暖房を設置するとフローリング材の選択肢が狭まる点も注意が必要です。

屋根裏収納

屋根裏収納は「少しでも物をしまえる場所を増やしたい」「季節ものやアウトドア用品など大きな物をしまうスペースが欲しい」という方から人気ですが、クローゼットなどとは同じように使えない可能性があるので注意しましょう。

特に、天井から引き出す昇降式の階段は、物を運びにくい可能性があります。

最近は収納スペースを別に設けて、屋根裏空間のない吹き抜けや勾配天井を採用する事例が増えています。

独立したランドリールーム

洗濯機や乾燥機を置いたり洗濯物を室内干ししたりするスペースをまとめた独立型ランドリールームも人気ですが、間取りへ取り入れる際には家事動線が長くならないか確認しましょう。

また、換気設備が不十分だと湿気がこもりやすくカビやダニの原因になる可能性があるので注意が必要です。

ランドリールームで室内干しする場合は、湿気対策として窓だけではなく必ず換気・除湿設備を整えましょう。

狭いベランダ・バルコニー

最近は2階にベランダやバルコニーを作らない家が増えています。

その理由は主に以下のとおりです。

- 洗濯物を室内干しするので必要ない

- あまり使わないスペースに建築コストやメンテナンスコストをかけずに済む

- 2階から侵入されるリスクがなくなり、防犯面で安心

庭・ウッドデッキ・室内リビングで空間が緩やかにつながり、リラックス空間やDIYのスペースなど、様々な用途に活用できる点がメリットです。

▶︎おすすめコラム:

【建築士解説】人気の“アウトドアリビング”は本当に快適なのか?後悔事例とその対策

敷地を囲うフェンス・門扉

防犯面の観点から敷地の周囲をフェンスや門扉で囲うエクステリア計画を選ぶ方も多いですが、死角が増えて逆に侵入者から狙われる可能性があるので注意しましょう。

コンパクトな敷地では、フェンスや塀、門扉を設置することで圧迫感が増して実質使える屋外空間が狭くなります。

工事費用を抑えられるだけではなく、死角が少ないので防犯面でも効果があります。

全室のルームエアコン

「全ての居室にエアコンが必要」と考える方はまだまだ多く、新築時に何台もエアコンを設置する家は珍しくありません。

しかし、近年の高断熱住宅では必ずしも全ての部屋にエアコンが必要ない場合もあり、床面積に合うサイズのエアコンでは容量が大きすぎて稼働効率が悪く、光熱費が無駄になる可能性があります。

家全体を空調できるシステムを導入すると、玄関や廊下、トイレ、洗面脱衣室など、居室以外の場所でも快適に過ごせる点もメリットです。

▶︎おすすめコラム:

床下エアコンを失敗しないためのポイントは?メリットについても詳しく解説

“全館空調”はやめた方がいい?後悔しないために知るべきデメリットとその対策

特殊なコンセント

オプションとして通常のコンセントに加えてオプションとして特殊なコンセントを勧められるケースがあります。

- 【ストーブ用ガスコンセント】ガスストーブ以外には使用できないため、コストパフォーマンスが悪い

- 【USBコンセント】将来的に規格変更によって使えなくなる可能性がある

- 【フロアコンセント】ワイヤレス掃除機が主流になりつつあるため、あまり使わない

これら特殊なコンセントは1カ所につき1万円以上かかる場合もあるため、採用する際は本当に必要か検討しましょう。

一般的な住宅を参考にするのも良いですが、できればプランニングの段階から家具の配置まで決めて、それに合うコンセント計画を立てましょう。

よかったおすすめ設備・オプション

住宅設備やオプションの中には、多くの方が「つけてよかった」と感じるおすすめのものもたくさんあります。

ただし、ご家庭によっては「いらない」と感じる可能性もあるので、設備・オプションを選ぶ際には注意が必要です。

床下収納

キッチンなどに設置する床下収納庫は、「物を出し入れしにくい」「パントリーがあれば十分」などの理由で“いらない”設備とされるます。

しかし、実は物をしまう以外の活用方法もあります。

将来、防蟻工事(シロアリ調査や薬品散布)をする際は配管の不具合などで床下を点検する際に、収納庫を外してそこから人が床下に入れるので、床の解体・復旧など余計な工事が発生しません。

そのため、昔の家のように床下収納庫が食品保管に適した環境でない可能性もあるので注意しましょう。

玄関ドアの電気錠(スマートキー)

タグキーやカードキー、スマートフォンのアプリによるタッチキーなど、国内主要メーカーの玄関ドアはバラエティに富んだ電気錠(スマートキー)を選択可能です。

電気錠をおすすめする理由は、タッチするだけで施錠・解錠できる快適性だけではなく防犯対策としても効果的な点にあります。

- オートロック機能により鍵のかけ忘れを防げる

- 電気錠は表から鍵の差し込み口(シリンダー)が見えない構造でピッキングされるリスクが極めて低い

- 万が一、タグキー・カードキー・スマートフォンを紛失しても、システムをリセットすればすぐに使えなくなるため、シリンダー交換しなくても安心(現物キー内蔵のタグキーを紛失した場合はシリンダ交換が必要)

電池式に廉価なマンガン電池を使用すると液漏れによってシステム全体が破損するリスクがあるからです。

電池式は主にリフォームの場合に採用されます。

人感センサー付きモニターフォン

新築住宅の人気設備として採用されるのが、人感センサー付きモニターフォンです。

なぜなら、近年セールスマンや宅配業者を装って下見に来る空き巣手口が増えているためです。

人感センサー付きモニターフォンは、来訪者がボタンを押した際に録画が開始される機能に加えて、ボタンを押さなくても前に人が立つだけで録画されるタイプや、夜間に赤外線カメラで録画できるタイプもあります。

これらは少々価格が高めですが、人気のおすすめ住宅設備です。

明暗・人感センサーつきエクステリアライト

庭や玄関アプローチなどに、明暗センサーに加えて人感センサーも搭載したエクステリアライト(外灯)をつける事例が増えています。

- 【明暗センサー】不在時も周囲が暗くなると自動点灯するため、留守を察知されにくく防犯効果がある

- 【人感センサー】明暗センサーによって点灯している状態から、人が近くを通るとさらに明るくなるため、防犯効果がある

夜間に時間を過ごすリビングや寝室からライトの光が見えるか事前に確認しましょう。

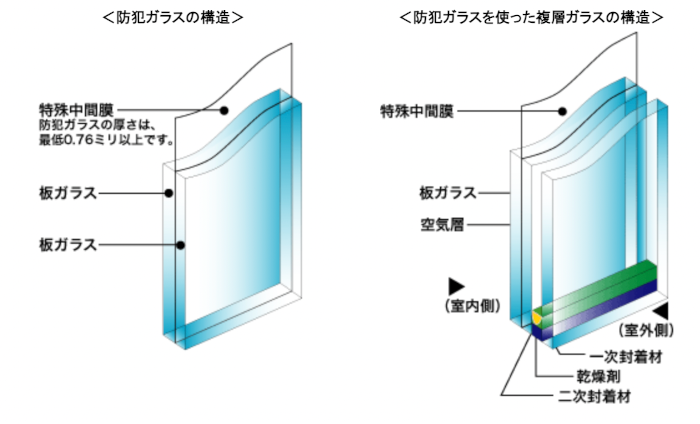

防犯合わせ複層ガラス

断熱目的で複層ガラス(ペアガラスやトリプルガラス)を入れることはもはや標準になりつつありますが、それに加えておすすめなのが「防犯合わせ複層ガラス」です。

防犯合わせ複層ガラスは断熱性に加えて高い防犯性を発揮します。

防犯合わせ複層ガラスは通常のペアガラスと異なり、ガラスのうちの1枚が特殊中間膜を挟み込んだ合わせガラスになっています。

中間膜によってバールなどでガラスを叩かれてもなかなか貫通しないため、1階の掃き出し窓などに窓シャッターや面格子の代わりに防犯合わせ複層ガラスを採用する事例は珍しくありません。

ちなみに、防災安全合わせガラスと呼ばれるものもあり、防犯合わせガラスと同じく一定のガラス破りを防止できますが、こちらは災害時のガラス飛散防止が主な目的です。

そのため、お得に住まいの防犯性能を高めたい方にもおすすめです。

宅配ボックス

宅配ボックスは不在時間の長いご家庭や頻繁に宅配便が届くご家庭に人気の設備オプションです。

最近は自治体によって宅配ボックス導入に補助金を支給しているところもあるので事前に制度を確認しましょう。

宅配ボックスの設置は、昨今問題になっている宅配業者の人材不足や再配達による消費エネルギー増加の解決につながります。(参考:国土交通省|宅配便の再配達率削減に向けて)

道路からの動線に配慮し、玄関を出入りする際に邪魔にならないか確認することが重要です。

宅配ボックスのサイズ選びも重要で、小さすぎると結局再配達してもらわなくてはならず、設置するメリットを十分得られません。

ワークスペース

リモートワークしない方でも自宅にワークスペースを作る事例が増えています。

なぜなら、ワークスペースは読書する場所や趣味の作業場、お子様の学習スペースなど、家族構成やライフステージの変化に応じて様々な用途で活用できるからです。

トレンドは個室の書斎タイプではなく、リビングや通路、ホールの一角に配置するオープンタイプです。

本棚などの収納スペースを兼ね備えるプランもおすすめです。

ファミリークローゼット

ファミリークローゼットとは、家族全員の洋服などを1カ所にまとめて収納する間取りです。

2020年頃に注文住宅だけではなく建売住宅へも採用され始めました。

各部屋にクローゼットを設置する必要がなくなり、洗濯した後に洋服をしまう手間を大幅に削減できることから、子育て世帯や共働き世帯から注目されています。

パントリー・シューズインクローゼット

パントリーやシューズインクローゼットの活用方法は、それぞれ決まった物をしまうだけにとどまりません。

最近は、防災グッズに加えて備蓄食品や飲料水を保存する家庭が増え、共働き世帯では食料品や日用品をまとめ買いするケースも少なくありません。

これらのことから、パントリー・シューズインクローゼットを間取りへ取り入れる事例が増えているのです。

政府は災害時に備えて、水やカセットコンロと栄養バランスの良い食品を家族全員・1週間分自宅に常備するローリングストック(※)を推奨しています。(参考:政府広報オンライン|今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方)

※ローリングストック:普段の食品を少し多めに買い置きして、それを消費・買い足しながら常に備蓄食品を備える方法

ただし、十分な広さがないとうまく活用できず、生活動線の中に組み込まないと家事の負担が増えるため注意しましょう。

タッチレス水栓

システムキッチンや洗面化粧台のオプション設備として人気なのが、タッチレス水栓で、ハンドルに触らず水を出せます。

コロナ禍以降、感染症の予防や家事の負担軽減を目的に導入事例が増えています。

電源がいることからリフォームで交換しにくい点も新築時の導入が多い理由です。

自動洗浄レンジフード

家事の負担を軽減したい方から人気の設備が、自動洗浄機能付きキッチンレンジフードです。

しつこい油汚れがつくレンジフード内部を、給湯トレイから噴射されたお湯で自動洗浄する機能が搭載されています。

フィルターやファンの掃除が楽になり、油汚れやそれに付着したホコリによる換気能力低下を防げる点もポイントです。

そのため、年に数回ファンを掃除しなくてはいけないので注意しましょう。

ディスポーザー

ディスポーザーとは、キッチンの排水口に取り付ける生ごみ粉砕器で、シンクに流した生ごみを細かくして水と一緒に流せます。

そのため、三角コーナーなどを置く必要がなく衛生的で生ゴミの匂いが気になりません。

ただし、自治体によってはマンション・戸建て住宅問わず、条例でディスポーザーの設置を禁止しているところもあるため、事前に役所などへ問い合わせましょう。

手すり・手すり用壁下地

若い世帯では「まだ健康だから手すりは必要ない」と思うかもしれませんが、将来に備えて手すりや手すり用壁下地をオプションで追加しておくことをおすすめします。

なぜなら、システムバス(ユニットバス)は、後から手すりを追加できないシリーズが多く、玄関・廊下・トイレなどに手すりをつける場合は、強度を確保するための壁下地補強が必要なためです。

高効率給湯機

給湯は家庭における総エネルギー消費量の約25%を占めるほど、多くのエネルギーを使います。

そのため、環境への配慮や光熱費削減を目的に高効率給湯器を選ぶ方は少なくありません。

エコキュート(ヒートポンプ給湯機)

ヒートポンプ(※)の原理を使い、安価な夜間電力や太陽光発電力を活用しながら、冷媒の圧縮・膨張サイクルによって給湯します。

通常の給湯器よりも消費エネルギーが少ない点がポイントです。

※ヒートポンプ:電気やガスを使わず、空気中の熱エネルギーを集めて移動させることで、水を冷やしたり温めたりする技術

エネファーム(家庭用燃料電池)

都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と化学反応を起こして、発電する設備です。

発電の過程で発生した排熱を利用して給湯できるため、超省エネ給湯設備として注目されています。

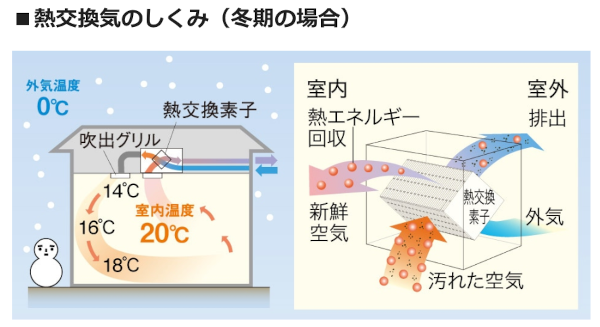

第一種熱交換換気システム

第一種熱交換換気システムとは、給気・排気共に機械制御され、さらに空調熱を換気の際に無駄にしないシステムです。

第一種熱交換換気システムは、空調にかかる消費エネルギーを削減でき、なおかつ計画的な換気が可能になります。

全館空調

全館空調システムに「電気代が高くなる」というイメージを抱く方は多いですが、高断熱住宅や間仕切壁の少ない間取りの家においては、各部屋にルームエアコンを設置して運転させる場合と比べて、あまり光熱費が変わらない可能性があります。

また、全館空調は初期費用が高いものの、ルームエアコンよりも耐用年数が長く機器の交換スパンが長い点もポイントです。

床下エアコン

全館空調システムと合わせて導入事例が増えているのが床下エアコンと小屋裏エアコンです。

床下エアコン

床下にエアコンを設置して各部屋をダクト配管し、家全体を温める空調設備

小屋裏エアコン

小屋裏(屋根裏)にエアコンを設置して各部屋をダクト配管し、家全体を冷やす空調設備

これらを導入すると、寒さや暑さが気になる廊下やトイレ、脱衣室、収納などと居室の温度差を軽減できます。

▶︎おすすめコラム:

床下エアコンを失敗しないためのポイントは?メリットについても詳しく解説

屋外水栓・防水コンセント

屋外に設置する立水栓やペット用シャワー、防水コンセントも人気のオプション設備です。

ウッドデッキやガレージ、広めの駐車スペースを作る際はマストアイテムと言っても過言ではありません。

新築時であれば、1カ所あたり数千円から数万円で水栓・コンセントを追加できます。

太陽光発電・家庭用蓄電池

ZEH(※)を対象とした補助金制度が充実していることもあり、太陽光発電や家庭用蓄電池を導入する事例が増えています。

※ZEH:ネット・ゼロエネルギー・ハウスの略称で、「断熱+高性能設備による省エネ+太陽光発電などの創エネ」によってその家の消費エネルギーを±ゼロにすることを目標にした住宅

太陽光発電システムは、以下の条件に当てはまる家におすすめです。

- 消費電力が多い世帯

- 災害時(停電時)に自宅避難したい世帯

- 電気自動車を所有している世帯

- エネルギーを電気に一本化して光熱費管理を簡単にしたい世帯

太陽光発電システムに加えて家庭用蓄電池の導入をおすすめするケースは以下の通りです。

- 消費電力が多く、日中不在時間が長い世帯

- 災害時(停電時)に自宅避難したい世帯でかつ日常生活を維持したい世帯

最近は、HEMS(※)やV2H(※)と組み合わせたスマートハウスの事例も徐々に増えています。

※HEMS:Home Energy Management Systemの略称で、家庭のエネルギー使用状況をモニターによって確認できる設備。

※V2H:Vehicle to Homeの略称で、電気自動車(EV)などのバッテリーに蓄電された電力を自宅へ戻して使えるようにする設備

例えば、単身もしくは2人暮らしなどで元々の消費電力が少ない場合や、発電効率の良い方角に向かって太陽光パネルを設置できない場合などは、初期費用を回収できるまでに年数がかかる可能性があるので注意しましょう。

いる・いらない設備は住宅によって異なる|オプション設備の平均費用と選び方

注文住宅におけるオプション費用の相場目安は「数十万円から1,000万円以上」とかなり差があり、平均で500万円程度です。

オプション設備を選ぶ際は、以下のポイントを踏まえてじっくり検討しましょう。

- 敷地の特性(気候・日当たりなど)

- 家族構成

- ライフスタイル

- 建築費用の予算

必要なオプション設備はご家庭によって異なります。

そのため、トレンドに流されずに設計者と話し合いながら優先順位をつけることが重要です。

住宅設備やオプション選びを後悔しないためにも、自由設計が可能な建築会社へ相談することをおすすめします。

雑誌掲載事例も多数ありますので、デザイン・間取り・性能の全てにこだわったマイホームを新築したい方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

新築住宅のオプション設備は、建築コストや住み心地、住宅の資産価値に影響します。

トレンドや設計者のアドバイスを参考にするのも重要ですが、ご自身の家族構成やライフスタイルを踏まえてどの設備を導入するか“取捨選択”することが重要です。

デザインと性能、快適さの全てを持ち合わせた家を埼玉県で新築・リノベーションしたい方は、平屋住宅の事例が豊富な「蓮見工務店」にお任せください。